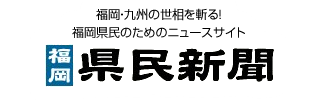

那珂川町山田の一の井手堰から取水する「裂田の溝」。

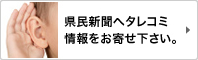

その名は日本書紀にも記載されており、先の記事「現人神社=現人大明神」の神田(神社運営費捻出用の田んぼ)に水を引くために造られたとのことだ。

その工事の際、行く手を阻んだ大岩があり、皇后は配下の重鎮・武内宿禰(たけうちのすくね)に命じて祈祷させたところ、落雷によって岩が裂けた。

岩が裂けて溝ができて田んぼに水が引けた ⇒ 裂けたから田んぼに溝が ⇒ 裂田の溝。

クールなネーミングはいつでも三段論法。

裂けた岩(岩盤)も裂田神社の裏にちゃんと現存する。

※しかしうっかりしてノーフォトでフィニッシュ。残念。

ちなみに遺構の考古学的な見地はこうだ。

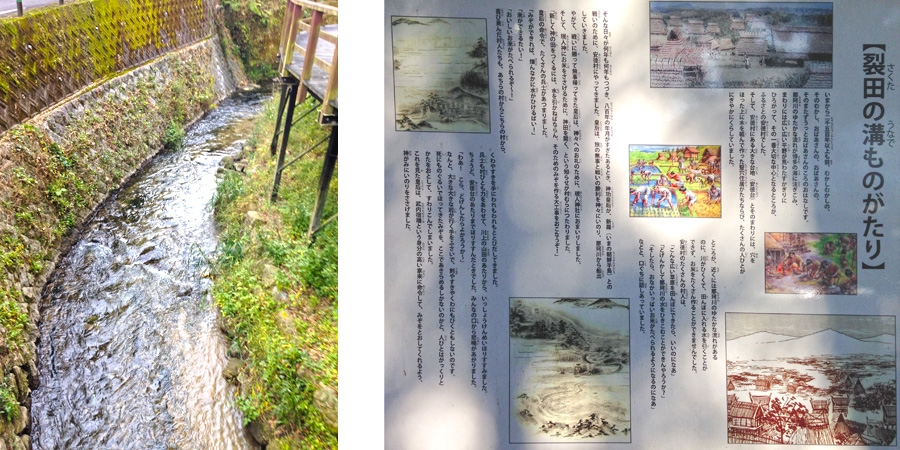

弥生時代頃に栄え、福岡市~佐賀県境地域一体を治めたクニ「奴国(なこく)」。

近年その大集落の遺跡がこの地・安徳台で発見されたようで、この用水路は奴国の遺構であろう、という無粋な説が一般的らしいがソレはソレ。

万世一系の国史の記述をゆるがせにはしない。

それにユニークさが足りないし、岩のことに触れないなどとはいかがなものか。

よって考古学的見地を借用しながら、あくまで日本書紀に沿って思考を遊ばせることにする。

さて、しばし脱線する。

応神天皇の聖母・神功皇后とキリストの聖母・マリアの類似性をよく目にするが、聖徳太子のときと同様、両者にも決定的な違いがある。

それはマリアには無い、強力な配下を神功皇后は持っているということで、その一人が今回、サンダーボルトの秘術(一説では隕石召喚/メテオストライクを発動したとも)で大岩を粉砕した「武内宿禰」。

歴代の天皇5代にわたって使え、その寿命360余歳といわれる怪人物で、もう一人の配下「武振熊(たけふるくま)」と共に各地を転戦し、神功皇后の御世を支えた聖母伝説の影の立役者なのだ。

話を脱線から戻す。

一の井手堰から奴国の大集落跡地に向かって伸びる用水路は、裂田神社@大岩の手前でグニャリとひん曲り、またもとのコースに戻ってから真っ直ぐ集落へ向かっている。

上から見ると分かりやすいが、裂田神社辺りでコブ状に膨らんでいるのだ。

なれば、大岩を裂いた、では無く、現実には大岩を避けたのだろう。

裂田(さくた)より避田(さけた)と呼ぶほうがシックリくるかもしれない。

だが避けたとはいえ、最短距離を行くために岩盤の比較的もろい箇所を穿って削って廻り込んだのだろう。

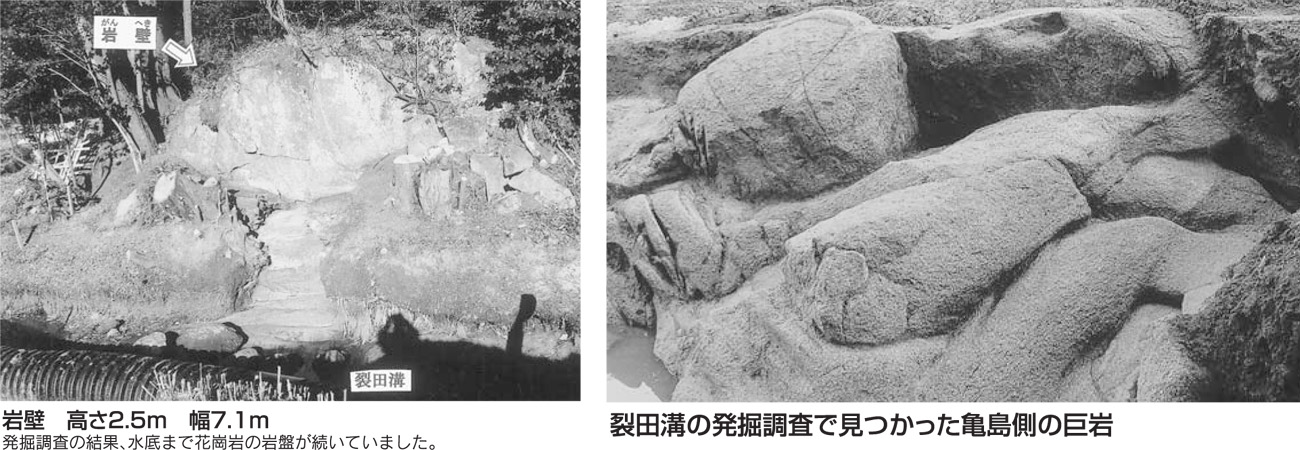

発掘調査で現れた岩石は階段状に切り割ったような形だったらしい。

工事した当時の最新技術である鉄器を使ったかもしれないが、相当な難工事であったと予想される。

那珂川より小高い台地であり、川からの取水が容易でないこの地には、そうまでして水を引く切実さがあったのだろう。

その水は渇いた田地をうるおし、流域集落の人々に豊穣をもたらした。

農耕社会となった人々の感謝は、肥沃な大地と多産を体現する母なる神=地母神信仰へと向かったことは想像に難くない。

母系社会の原型のようなものがそこにはあったかもしれないし、その伝承は悠久のときを経た後、天皇家による記紀編纂の時に神功皇后の聖母伝説の1篇として吸収され、日本最古の正史に天皇のご威光をもって記された。

その威光ゆえ溝は埋め立てられることも無く、この地に社が置かれ、氏子による「火焚きごもり」の奉納などと共に連綿と人々に語り継がれる。

物語に幾つかの変容があったとしても、それが継がれるという事実のほうが大切なのだ。

以上、勝手気ままに書き飛ばしたのだが、地母神信仰⇒聖母伝説は何の根拠も無い私の空想でありファンタジーなのでご容赦のほどを。

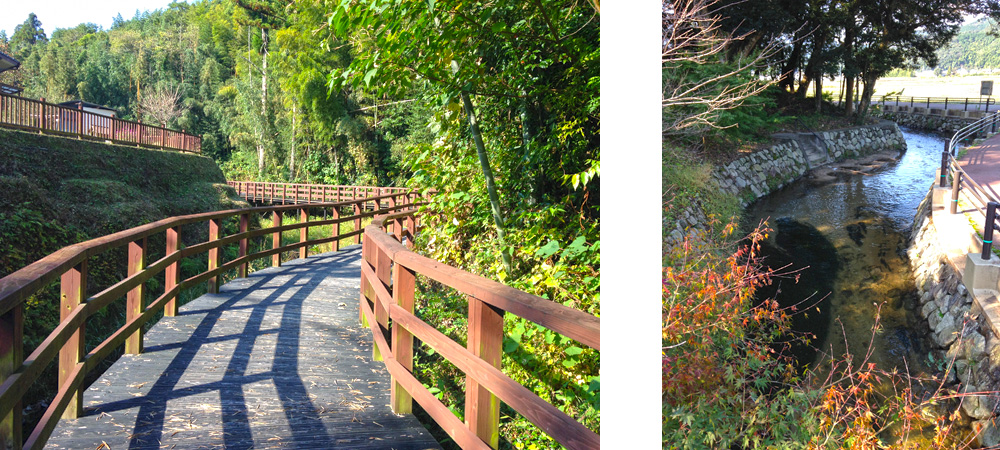

近隣のカワセミ公園、水路に沿った遊歩道など、那珂川町によってキレイに整備されており案内板も充実している。

古代集落の農耕文化や、神功皇后及びその配下の勇者と、ソーサラー(魔法使い)の活躍に想いを馳せながら、のんびり散策されてはいかがだろうか。

裂田神社

福岡県筑紫郡那珂川町安徳11こんな記事も読まれています

裂田の溝(さくたのうなで)と裂田神社 - 神功皇后聖母伝説~後篇 [2015年11月6日06:30更新]

タグで検索→ |